Mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2%) es mayor a las no indígenas

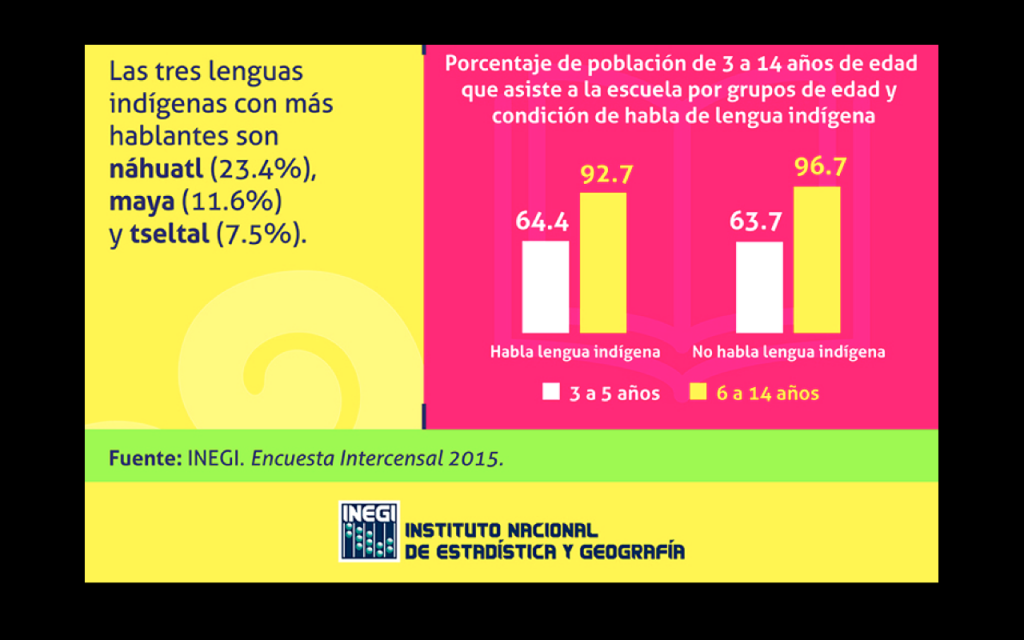

Mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2%) es mayor a las no indígenas  SemMéxico AGUASCALIENTES, Ags. 9 de agosto del 2016.- Las mujeres son la mayoría de la población que habla alguna lengua indígena, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en un comunicado a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este nueve de agosto. El Inegi explica que de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay siete millones 382 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres. De igual forma, la distribución por grupos de edad y sexo de este grupo de población para 2015, muestra que 45.3 por ciento de la población que habla lengua indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9%) de la población total del país se encuentra en ese rango de edad. El instituto añade que la proporción de niños y jóvenes hablantes de lengua indígena es inferior respecto a la población nacional; para el caso de los hablantes de lengua indígena de entre 3 a 14 años, representa 20.4 por ciento y para los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento; en tanto para el total de la población en el país, 23.6 por ciento es población infantil y 27.3 por ciento jóvenes. De esa población, 13 de cada 100 solo puede expresarse en su lengua materna, situación que es más evidente entre las mujeres que entre los varones; 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: Náhuatl (23.4 %), Maya (11.6 %), Tseltal (7.5 %), Mixteco (7.0 %), Tsotsil (6.6 %), Zapoteco (6.5 %), Otomí (4.2 %), Totonaco (3.6 %), Chol (3.4 %), Mazateco (3.2 %), Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %). La distribución geográfica de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total de su población son: Oaxaca (32.2 %), Yucatán (28.9 %), Chiapas (27.9 %), Quintana Roo (16.6 %) y Guerrero (15.3 %). La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México [CDI] 2015, considera como municipios indígenas aquellos que además de sus usos y costumbres, el 40 por ciento o más de su población habla alguna lengua indígena. Del total de municipios del país, 494 superan ese porcentaje y se concentran principalmente en Oaxaca (245), Yucatán (63), Puebla (46), Chiapas (41) y Veracruz (35). Para 2015, los diez municipios en donde casi la totalidad de sus habitantes hablan alguna lengua indígena son: San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Chalchihuitlán, Aldama, Mitontic, Chamula y Larráinzar en Chiapas; además de Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero. En ellos, más del 99 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, y en ocho, más de la mitad son monolingües. La pobreza y la salud El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza (2015). La vulnerabilidad que esta situación supone, implica entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud. Según la Encuesta Intercensal 2015, en el país quince de cada cien personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7 por ciento no cuentan con ella, contra 45.3 por ciento en las mujeres. Matrimonio, fecundidad y salud reproductiva Estar unidas es un factor que expone a las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) a un mayor riesgo al embarazo; mientras más temprana es la edad de la unión, mayor es la probabilidad de descendencia de las parejas. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2014) indica que la edad promedio a la primera unión de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil es a los 18.7 años, casi dos años menos respecto a las mujeres que no hablan lengua indígena (20.3 años). Según la ENADID 2014, las mujeres que hablan alguna lengua indígena tienen en promedio un hijo nacido vivo más (2.5), que las mujeres no hablantes de lengua indígena (1.6). Este comportamiento se observa durante todo el periodo de edad fértil en ambos grupos de población. La diferencia es menor entre las adolescentes de 15 a 19 años, pero aumenta conforme avanza la edad, lo que refleja un contexto generacional en el que la fecundidad acumulada se dio con mayor intensidad entre las mujeres que hablan lengua indígena. El riesgo de tener un embarazo está marcado por la combinación de dos situaciones: el inicio de la vida sexual activa y al uso de métodos anticonceptivos (Hernández, De la Cruz Muradás y Sánchez, 2015). La ENADID 2014 señala que 52.6 por ciento del total de mujeres hablantes de lengua indígena de 15 a 49 años no utilizaron algún método en su primera relación sexual por desconocimiento y 22.5 por ciento no lo hizo porque deseaba embarazarse, mientras que entre las mujeres que no hablan lengua indígena, el desconocimiento en la primera relación sexual se reduce a 26.3 por ciento y 28.1 por ciento, no utilizaron algún método en su primera relación sexual debido al deseo de embarazarse. Entre las mujeres hablantes de lengua indígena unidas el uso de métodos anticonceptivos es bajo; mientras 73 de cada cien mujeres unidas que no hablan lengua indígena usan algún método anticonceptivo, 59 mujeres hablantes de lengua indígena unidas emplean alguno, lo que ubica a estas últimas en un mayor riesgo de embarazo. Entre las mujeres que hablan lengua indígena que usan algún método para no embarazarse, llama la atención el elevado porcentaje que empleó un método de carácter irreversible como lo es Oclusión Tubería Bilateral (OTB, conocida como salpingoclasia y ligadura de trompas): casi seis de cada diez mujeres de 15 a 49 años de este grupo de población deciden cancelar de forma permanente la opción de volverse a embarazar. La fecundidad de las mujeres que hablan lengua indígena es más elevada. Según la ENADID 2014, la tasa global de fecundidad estimada para el trienio 2011-2013 muestra que en promedio, las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil tienen 2.98 hijos por mujer, mientras que la tasa de fecundidad de las mujeres que no hablan lengua indígena se ubica en 2.17 hijos por mujer. Migración interna e internacional En México 11.7 por ciento de la población que habla lengua indígena es migrante absoluto; es decir, cerca de 900 mil personas con esta característica viven en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento, y 2.6 por ciento de la población hablante de lengua indígena vive en una entidad distinta a la que vivían en marzo de 2010; de este total 54 por ciento son hombres y 46 por ciento mujeres. Oaxaca, Ciudad de México, México y Veracruz destacan tanto por su aporte de emigrantes como de inmigrantes recientes, situación que refleja el desplazamiento de salida y retorno a comunidades tradicionales de origen y destino de migración indígena. La distribución nacional, además, pone en relieve la participación de entidades caracterizadas por la extinción de su población original que registran presencia importante de población hablante de lengua indígena procedente del sur del país, atraída principalmente por la oferta de trabajo en los campos de agricultura industrializada, así como de las zonas metropolitanas del norte del país: tal es el caso de Nuevo León, Sonora, Baja California y Coahuila (Leal, 2006; Anguiano, 1991 y Carrizales, 2005). De agosto de 2009 a septiembre de 2014, del total de hogares con jefe hablante de lengua indígena, 1.4 por ciento registró migración internacional, es decir, al menos un integrante del hogar salió de su comunidad para irse a vivir a otro país. Esta cifra indica experiencia migratoria internacional similar a la que registra el promedio nacional: 1.9 por ciento de los hogares en México tienen migrantes internacionales. Educación Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el país persiste una brecha significativa entre la población indígena y la no indígena en cuanto al acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres indígenas son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2006). El porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena que no asisten a la escuela, en edad preescolar (de 3 a 5 años) es similar entre hablantes y no hablantes de lengua indígena, 64.4 y 63.7 por ciento, respectivamente. En el caso de la población entre los 6 y 14 años, edad en que se cursa la primaria y la secundaria, el porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena (92.7%) que asiste a la escuela es menor en comparación con los niños y niñas no hablantes (96.7 por ciento). La diferencia en la aptitud para leer y escribir en niños de 6 a 14 años entre la población hablante y no hablante de lengua indígena es del doble; es decir, dos de cada diez niños hablantes de lengua indígena no sabe leer ni escribir, mientras que entre los no hablantes, uno de cada 10 no cuenta con la aptitud. Cuando la población de 15 años y más no puede escribir y leer, se le conoce como analfabeta. 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena son analfabetas, en comparación con el 4.2 por ciento de no hablantes, que se encuentran en esta situación. También la escolaridad acumulada de la población mayor de 15 años de edad hablante de lengua indígena es inferior respecto a los no hablantes de alguna lengua. En promedio, el primer grupo estudia 5.7 años; esto representa 3.7 años menos que la población que no habla lengua indígena, la cual en promedio alcanza 9.4 años de estudio. Actividad económica En México, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, 46.9% de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, es decir, desempeña alguna actividad laboral o busca trabajo, cifra que es 7.8 puntos porcentuales menor a la participación económica de los no hablantes de lengua indígena (54.7%). Las personas indígenas trabajan principalmente como empleados u obreros (37.7%), trabajadores por su cuenta (28.7%) y desempeñando labores del campo y como jornaleros o peones (11.5%). Es de destacar la mayor participación de mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2%), en comparación con las mujeres no hablantes de lengua indígena (19.0%). Mientras que 15 de cada cien hablantes de lengua indígena son trabajadores sin pago, en comparación con dos de cada cien de no hablantes de lengua indígena.

SemMéxico AGUASCALIENTES, Ags. 9 de agosto del 2016.- Las mujeres son la mayoría de la población que habla alguna lengua indígena, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en un comunicado a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este nueve de agosto. El Inegi explica que de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay siete millones 382 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres. De igual forma, la distribución por grupos de edad y sexo de este grupo de población para 2015, muestra que 45.3 por ciento de la población que habla lengua indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9%) de la población total del país se encuentra en ese rango de edad. El instituto añade que la proporción de niños y jóvenes hablantes de lengua indígena es inferior respecto a la población nacional; para el caso de los hablantes de lengua indígena de entre 3 a 14 años, representa 20.4 por ciento y para los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento; en tanto para el total de la población en el país, 23.6 por ciento es población infantil y 27.3 por ciento jóvenes. De esa población, 13 de cada 100 solo puede expresarse en su lengua materna, situación que es más evidente entre las mujeres que entre los varones; 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: Náhuatl (23.4 %), Maya (11.6 %), Tseltal (7.5 %), Mixteco (7.0 %), Tsotsil (6.6 %), Zapoteco (6.5 %), Otomí (4.2 %), Totonaco (3.6 %), Chol (3.4 %), Mazateco (3.2 %), Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %). La distribución geográfica de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total de su población son: Oaxaca (32.2 %), Yucatán (28.9 %), Chiapas (27.9 %), Quintana Roo (16.6 %) y Guerrero (15.3 %). La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México [CDI] 2015, considera como municipios indígenas aquellos que además de sus usos y costumbres, el 40 por ciento o más de su población habla alguna lengua indígena. Del total de municipios del país, 494 superan ese porcentaje y se concentran principalmente en Oaxaca (245), Yucatán (63), Puebla (46), Chiapas (41) y Veracruz (35). Para 2015, los diez municipios en donde casi la totalidad de sus habitantes hablan alguna lengua indígena son: San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Chalchihuitlán, Aldama, Mitontic, Chamula y Larráinzar en Chiapas; además de Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero. En ellos, más del 99 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, y en ocho, más de la mitad son monolingües. La pobreza y la salud El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza (2015). La vulnerabilidad que esta situación supone, implica entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud. Según la Encuesta Intercensal 2015, en el país quince de cada cien personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7 por ciento no cuentan con ella, contra 45.3 por ciento en las mujeres. Matrimonio, fecundidad y salud reproductiva Estar unidas es un factor que expone a las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) a un mayor riesgo al embarazo; mientras más temprana es la edad de la unión, mayor es la probabilidad de descendencia de las parejas. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2014) indica que la edad promedio a la primera unión de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil es a los 18.7 años, casi dos años menos respecto a las mujeres que no hablan lengua indígena (20.3 años). Según la ENADID 2014, las mujeres que hablan alguna lengua indígena tienen en promedio un hijo nacido vivo más (2.5), que las mujeres no hablantes de lengua indígena (1.6). Este comportamiento se observa durante todo el periodo de edad fértil en ambos grupos de población. La diferencia es menor entre las adolescentes de 15 a 19 años, pero aumenta conforme avanza la edad, lo que refleja un contexto generacional en el que la fecundidad acumulada se dio con mayor intensidad entre las mujeres que hablan lengua indígena. El riesgo de tener un embarazo está marcado por la combinación de dos situaciones: el inicio de la vida sexual activa y al uso de métodos anticonceptivos (Hernández, De la Cruz Muradás y Sánchez, 2015). La ENADID 2014 señala que 52.6 por ciento del total de mujeres hablantes de lengua indígena de 15 a 49 años no utilizaron algún método en su primera relación sexual por desconocimiento y 22.5 por ciento no lo hizo porque deseaba embarazarse, mientras que entre las mujeres que no hablan lengua indígena, el desconocimiento en la primera relación sexual se reduce a 26.3 por ciento y 28.1 por ciento, no utilizaron algún método en su primera relación sexual debido al deseo de embarazarse. Entre las mujeres hablantes de lengua indígena unidas el uso de métodos anticonceptivos es bajo; mientras 73 de cada cien mujeres unidas que no hablan lengua indígena usan algún método anticonceptivo, 59 mujeres hablantes de lengua indígena unidas emplean alguno, lo que ubica a estas últimas en un mayor riesgo de embarazo. Entre las mujeres que hablan lengua indígena que usan algún método para no embarazarse, llama la atención el elevado porcentaje que empleó un método de carácter irreversible como lo es Oclusión Tubería Bilateral (OTB, conocida como salpingoclasia y ligadura de trompas): casi seis de cada diez mujeres de 15 a 49 años de este grupo de población deciden cancelar de forma permanente la opción de volverse a embarazar. La fecundidad de las mujeres que hablan lengua indígena es más elevada. Según la ENADID 2014, la tasa global de fecundidad estimada para el trienio 2011-2013 muestra que en promedio, las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil tienen 2.98 hijos por mujer, mientras que la tasa de fecundidad de las mujeres que no hablan lengua indígena se ubica en 2.17 hijos por mujer. Migración interna e internacional En México 11.7 por ciento de la población que habla lengua indígena es migrante absoluto; es decir, cerca de 900 mil personas con esta característica viven en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento, y 2.6 por ciento de la población hablante de lengua indígena vive en una entidad distinta a la que vivían en marzo de 2010; de este total 54 por ciento son hombres y 46 por ciento mujeres. Oaxaca, Ciudad de México, México y Veracruz destacan tanto por su aporte de emigrantes como de inmigrantes recientes, situación que refleja el desplazamiento de salida y retorno a comunidades tradicionales de origen y destino de migración indígena. La distribución nacional, además, pone en relieve la participación de entidades caracterizadas por la extinción de su población original que registran presencia importante de población hablante de lengua indígena procedente del sur del país, atraída principalmente por la oferta de trabajo en los campos de agricultura industrializada, así como de las zonas metropolitanas del norte del país: tal es el caso de Nuevo León, Sonora, Baja California y Coahuila (Leal, 2006; Anguiano, 1991 y Carrizales, 2005). De agosto de 2009 a septiembre de 2014, del total de hogares con jefe hablante de lengua indígena, 1.4 por ciento registró migración internacional, es decir, al menos un integrante del hogar salió de su comunidad para irse a vivir a otro país. Esta cifra indica experiencia migratoria internacional similar a la que registra el promedio nacional: 1.9 por ciento de los hogares en México tienen migrantes internacionales. Educación Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el país persiste una brecha significativa entre la población indígena y la no indígena en cuanto al acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres indígenas son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2006). El porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena que no asisten a la escuela, en edad preescolar (de 3 a 5 años) es similar entre hablantes y no hablantes de lengua indígena, 64.4 y 63.7 por ciento, respectivamente. En el caso de la población entre los 6 y 14 años, edad en que se cursa la primaria y la secundaria, el porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena (92.7%) que asiste a la escuela es menor en comparación con los niños y niñas no hablantes (96.7 por ciento). La diferencia en la aptitud para leer y escribir en niños de 6 a 14 años entre la población hablante y no hablante de lengua indígena es del doble; es decir, dos de cada diez niños hablantes de lengua indígena no sabe leer ni escribir, mientras que entre los no hablantes, uno de cada 10 no cuenta con la aptitud. Cuando la población de 15 años y más no puede escribir y leer, se le conoce como analfabeta. 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena son analfabetas, en comparación con el 4.2 por ciento de no hablantes, que se encuentran en esta situación. También la escolaridad acumulada de la población mayor de 15 años de edad hablante de lengua indígena es inferior respecto a los no hablantes de alguna lengua. En promedio, el primer grupo estudia 5.7 años; esto representa 3.7 años menos que la población que no habla lengua indígena, la cual en promedio alcanza 9.4 años de estudio. Actividad económica En México, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, 46.9% de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, es decir, desempeña alguna actividad laboral o busca trabajo, cifra que es 7.8 puntos porcentuales menor a la participación económica de los no hablantes de lengua indígena (54.7%). Las personas indígenas trabajan principalmente como empleados u obreros (37.7%), trabajadores por su cuenta (28.7%) y desempeñando labores del campo y como jornaleros o peones (11.5%). Es de destacar la mayor participación de mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2%), en comparación con las mujeres no hablantes de lengua indígena (19.0%). Mientras que 15 de cada cien hablantes de lengua indígena son trabajadores sin pago, en comparación con dos de cada cien de no hablantes de lengua indígena.

previous

next