Investigadores de Epomex de la UAC señalan que la agricultura a gran escala “daña el ecosistema donde se produce, pero también causa un efecto dominó, que tras utilizar estas sustancias, se escurren por los suelos, llegan a los pozos de agua, al manto freático, y hasta la costa y el mar, y todos los organismos que están en su paso son afectados”.

Investigadores de Epomex de la UAC señalan que la agricultura a gran escala “daña el ecosistema donde se produce, pero también causa un efecto dominó, que tras utilizar estas sustancias, se escurren por los suelos, llegan a los pozos de agua, al manto freático, y hasta la costa y el mar, y todos los organismos que están en su paso son afectados”.  Aseguran que la Península de Yucatán todavía tiene tierra sana, donde se aplica el milenario sistema de la milpa, que combina cultivos para aprovechar al máximo el espacio y eliminar el uso de elementos externos y sintéticos para aumentar los niveles de producción. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 20 de mayo del 2016.- Investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) advirtieron que están riesgo la actividad turística y la producción de miel para exportación en la Península de Yucatán, por el modelo agroindustrial promovido oficialmente, que emplea plaguicidas que afectan más allá del lugar donde se aplican. “Daña el ecosistema donde se produce, pero también causa un efecto dominó, que tras utilizar estas sustancias, se escurren por los suelos, llegan a los pozos de agua, al manto freático, y se arrastra hasta la costa y hacia el mar, y todos los organismos que están en su paso son afectados, incluyendo a las personas que consumen alimentos que han sido producidos a través de estas prácticas”, expresaron. “La Península de Yucatán está caracterizada por su gran biodiversidad, que atrae a miles de turistas todo el año para conocer su riqueza cultural y ambiental. También es una zona de gran importancia para la producción de miel para exportación. Sin embargo, estas actividades económicas, de las que depende la región y el país, se ponen en riesgo por el modelo agroindustrial”, indicaron. Los especialistas resaltaron que de acuerdo con los estudios llevados a cabo en Campeche, se tiene el conocimiento de que plaguicidas considerados como peligrosos, son empleados intensamente en los cultivos del estado; seguramente existirán otros plaguicidas que se empleen en la entidad y en la Península de Yucatán, por lo cual es necesario llevar a cabo un inventario a profundidad para conocer tipo y cantidad de plaguicidas que se utilizan y que pudieran repercutir en la salud de la población humana y vida silvestre, así como recordar que por el tipo de suelo de la región, las posibilidades de afectar la calidad del agua son mayores. Aseguraron que la Península de Yucatán todavía tiene tierra sana, donde las comunidades indígenas, principalmente mayas, han mantenido conocimientos milenarios sobre la producción de alimentos, a través del sistema de la milpa, que combina cultivos para aprovechar al máximo el espacio y eliminar el uso de elementos externos y sintéticos para aumentar los niveles de producción. “La milpa, conformada por cuatro principales cultivos: el maíz, la calabaza, el frijol y los quelites, entre otros; es un sistema inteligente que aprovecha la diversidad para proteger y enriquecer la producción de alimentos”, abundaron. “El maíz es plantado como cultivo principal, y por su estructura, plantas como la calabaza pueden crecer alrededor, aprovechando el espacio. Además, el binomio maíz y frijol es inseparable, debido a los nutrientes que aporta éste último a la tierra y de los cuales se alimenta el maíz para crecer. Por otro lado, los quelites, además de ser un súper alimento por todo su valor nutricional, también funcionan como sustento para los insectos y al igual que la calabaza, sirven para evitar el crecimiento de otras plantas que amenacen la cosecha”, añadieron. “Este complejo sistema de siembra ha sido resguardado por nuestras y nuestros grandes productores desde miles de años atrás, un sistema que además ha sido estudiado y da el ejemplo claro de formas de producción sanas. El sistema de la milpa no solo es cultura, también es la aportación que hacen nuestras comunidades a un mundo necesitado de alternativas para enfrentar los retos alimentarios del presente y del futuro. Para ampliar esta forma de producir y esta visión, necesitamos urgentemente detener el extensionismo del modelo agroindustrial y redirigir las políticas públicas, así como la forma en la que se abastece la industria alimentaria hacia un sistema que reconozca el valor de prácticas ecológicas, como la milpa, las incentive y proteja como nuestro recurso más valioso para satisfacer las necesidades de una población creciente”, asentaron.

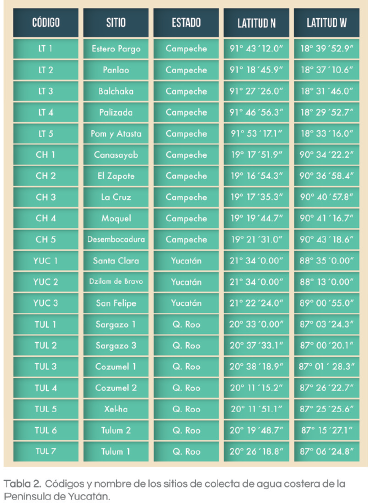

Aseguran que la Península de Yucatán todavía tiene tierra sana, donde se aplica el milenario sistema de la milpa, que combina cultivos para aprovechar al máximo el espacio y eliminar el uso de elementos externos y sintéticos para aumentar los niveles de producción. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 20 de mayo del 2016.- Investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) advirtieron que están riesgo la actividad turística y la producción de miel para exportación en la Península de Yucatán, por el modelo agroindustrial promovido oficialmente, que emplea plaguicidas que afectan más allá del lugar donde se aplican. “Daña el ecosistema donde se produce, pero también causa un efecto dominó, que tras utilizar estas sustancias, se escurren por los suelos, llegan a los pozos de agua, al manto freático, y se arrastra hasta la costa y hacia el mar, y todos los organismos que están en su paso son afectados, incluyendo a las personas que consumen alimentos que han sido producidos a través de estas prácticas”, expresaron. “La Península de Yucatán está caracterizada por su gran biodiversidad, que atrae a miles de turistas todo el año para conocer su riqueza cultural y ambiental. También es una zona de gran importancia para la producción de miel para exportación. Sin embargo, estas actividades económicas, de las que depende la región y el país, se ponen en riesgo por el modelo agroindustrial”, indicaron. Los especialistas resaltaron que de acuerdo con los estudios llevados a cabo en Campeche, se tiene el conocimiento de que plaguicidas considerados como peligrosos, son empleados intensamente en los cultivos del estado; seguramente existirán otros plaguicidas que se empleen en la entidad y en la Península de Yucatán, por lo cual es necesario llevar a cabo un inventario a profundidad para conocer tipo y cantidad de plaguicidas que se utilizan y que pudieran repercutir en la salud de la población humana y vida silvestre, así como recordar que por el tipo de suelo de la región, las posibilidades de afectar la calidad del agua son mayores. Aseguraron que la Península de Yucatán todavía tiene tierra sana, donde las comunidades indígenas, principalmente mayas, han mantenido conocimientos milenarios sobre la producción de alimentos, a través del sistema de la milpa, que combina cultivos para aprovechar al máximo el espacio y eliminar el uso de elementos externos y sintéticos para aumentar los niveles de producción. “La milpa, conformada por cuatro principales cultivos: el maíz, la calabaza, el frijol y los quelites, entre otros; es un sistema inteligente que aprovecha la diversidad para proteger y enriquecer la producción de alimentos”, abundaron. “El maíz es plantado como cultivo principal, y por su estructura, plantas como la calabaza pueden crecer alrededor, aprovechando el espacio. Además, el binomio maíz y frijol es inseparable, debido a los nutrientes que aporta éste último a la tierra y de los cuales se alimenta el maíz para crecer. Por otro lado, los quelites, además de ser un súper alimento por todo su valor nutricional, también funcionan como sustento para los insectos y al igual que la calabaza, sirven para evitar el crecimiento de otras plantas que amenacen la cosecha”, añadieron. “Este complejo sistema de siembra ha sido resguardado por nuestras y nuestros grandes productores desde miles de años atrás, un sistema que además ha sido estudiado y da el ejemplo claro de formas de producción sanas. El sistema de la milpa no solo es cultura, también es la aportación que hacen nuestras comunidades a un mundo necesitado de alternativas para enfrentar los retos alimentarios del presente y del futuro. Para ampliar esta forma de producir y esta visión, necesitamos urgentemente detener el extensionismo del modelo agroindustrial y redirigir las políticas públicas, así como la forma en la que se abastece la industria alimentaria hacia un sistema que reconozca el valor de prácticas ecológicas, como la milpa, las incentive y proteja como nuestro recurso más valioso para satisfacer las necesidades de una población creciente”, asentaron.  Mayor contaminación por plaguicidas en río Champotón En el estudio “Residuos de plaguicidas en aguas costeras de la Península de Yucatán”, de Jaime Rendón von Osten, Mauricio González Jaúregui, Martín Memije Canepa, Rodolfo Dzul Martínez, Rosenda Mercado, del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía (Epomex), de la UAC, para el documento de Greenpeace “La huella de los plaguicidas en México”, concluyeron que en la Península de Yucatán, se tienen registros de que se emplean plaguicidas extremadamente tóxicos, como los carbámicos, pero su degradación es muy rápida, y señalaron que el río Champotón es el sistema que tiene las mayores concentraciones de DDT, HCH, endosulfán y glifosato. “Estas cuatro sustancias son altamente nocivas y no deberían ser aplicadas, según la restricción del catálogo oficial de plaguicidas, en el caso de las primeras dos, y la eliminación y prohibición en otros países, en el caso de las últimas dos”, expusieron. “Lo anterior es muy importante, ya que el río Champotón es el último río que se tiene en la zona de la Península, por lo que todos los agroquímicos empleados en los cultivos de maíz, caña de azúcar, sandía y arroz de esta zona son transportados y vertidos directamente al mar”, puntualizaron. Manifestaron que el glifosato –plaguicida producido por la compañía transnacional Monsanto- se presentó en todas las muestras analizadas donde se llevan a cabo actividades agrícolas, principalmente en Campeche y Yucatán. “Sin embargo, es importante resaltar que en las aguas del Caribe se encontraron residuos de glifosato, con altas probabilidades de que sea utilizado para el control de hierbas en la gran cantidad de campos de golf que se tienen en la Riviera Maya”, indicaron. Destacaron que uno de los pocos estudios sobre plaguicidas y sus efectos es el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud en 1998 y 2010, donde el estado de Campeche tenía una de las tasas de intoxicaciones más altas del país por cada 100 mil habitantes (Gutiérrez JJ., 2013. Panorama histórico de morbilidad y mortalidad por Intoxicación por plaguicidas en México 1995-2012. Segunda de tres partes. Boletín Epidemiológico 30(34):1-5). Sin embargo, además de los efectos a corto plazo, los plaguicidas tienen impactos adversos en la salud a lo largo del tiempo. Zona de estudio Durante el mes de octubre de 2015, se realizaron cuatro muestreos para recabar muestras de agua. En la costa de Quintana Roo, se tomaron siete muestras entre la Isla de Cozumel y Tulum (TUL) (Figura 1). En la costa de Yucatán, se tomaron tres muestras de agua frente a los poblados de Santa Clara, Dzilam de Bravo y San Felipe (YUC). En las costas de Campeche, se tomaron cinco muestras de agua en la Laguna de Términos (LT) y cinco de agua del río Champotón (CH), estas últimas tomadas en el mes de diciembre. Como parte de los resultados, es importante destacar que se encontraron residuos de plaguicidas organoclorados en todas las muestras, sin embargo, no se detectaron residuos de plaguicidas organofosforados. Esto puede estar relacionado con las fechas en que se realizó el muestreo, ya que en octubre y diciembre no es temporada de aplicación y los organofosforados no son tan persistentes. En la tabla 3, se presentan los lineamientos de calidad del agua que emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de tener un valor de calidad del líquido para la protección de la vida acuática Como se podrá observar, tanto las concentraciones de DDT, como de endosulfán, determinadas en las aguas costeras de la Península de Yucatán sobrepasan en general los valores de calidad del agua para la protección de la vida acuática. Al igual que en el caso del catálogo oficial de plaguicidas, es importante mencionar que estos lineamientos de calidad del agua de la Ley Federal de Derechos son del año 2009 y no están considerados muchos plaguicidas que se emplean en México, incluyendo los organofosforados y el herbicida glifosato, entre otros que son altamente tóxicos, lo cual refuerza un modelo de producción tóxico que dificulta el acceso a la información y a alimentos de calidad.

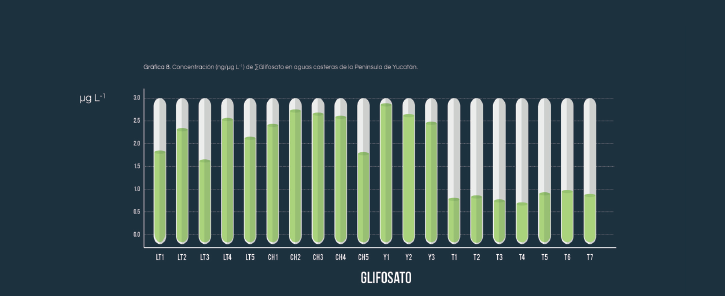

Mayor contaminación por plaguicidas en río Champotón En el estudio “Residuos de plaguicidas en aguas costeras de la Península de Yucatán”, de Jaime Rendón von Osten, Mauricio González Jaúregui, Martín Memije Canepa, Rodolfo Dzul Martínez, Rosenda Mercado, del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía (Epomex), de la UAC, para el documento de Greenpeace “La huella de los plaguicidas en México”, concluyeron que en la Península de Yucatán, se tienen registros de que se emplean plaguicidas extremadamente tóxicos, como los carbámicos, pero su degradación es muy rápida, y señalaron que el río Champotón es el sistema que tiene las mayores concentraciones de DDT, HCH, endosulfán y glifosato. “Estas cuatro sustancias son altamente nocivas y no deberían ser aplicadas, según la restricción del catálogo oficial de plaguicidas, en el caso de las primeras dos, y la eliminación y prohibición en otros países, en el caso de las últimas dos”, expusieron. “Lo anterior es muy importante, ya que el río Champotón es el último río que se tiene en la zona de la Península, por lo que todos los agroquímicos empleados en los cultivos de maíz, caña de azúcar, sandía y arroz de esta zona son transportados y vertidos directamente al mar”, puntualizaron. Manifestaron que el glifosato –plaguicida producido por la compañía transnacional Monsanto- se presentó en todas las muestras analizadas donde se llevan a cabo actividades agrícolas, principalmente en Campeche y Yucatán. “Sin embargo, es importante resaltar que en las aguas del Caribe se encontraron residuos de glifosato, con altas probabilidades de que sea utilizado para el control de hierbas en la gran cantidad de campos de golf que se tienen en la Riviera Maya”, indicaron. Destacaron que uno de los pocos estudios sobre plaguicidas y sus efectos es el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud en 1998 y 2010, donde el estado de Campeche tenía una de las tasas de intoxicaciones más altas del país por cada 100 mil habitantes (Gutiérrez JJ., 2013. Panorama histórico de morbilidad y mortalidad por Intoxicación por plaguicidas en México 1995-2012. Segunda de tres partes. Boletín Epidemiológico 30(34):1-5). Sin embargo, además de los efectos a corto plazo, los plaguicidas tienen impactos adversos en la salud a lo largo del tiempo. Zona de estudio Durante el mes de octubre de 2015, se realizaron cuatro muestreos para recabar muestras de agua. En la costa de Quintana Roo, se tomaron siete muestras entre la Isla de Cozumel y Tulum (TUL) (Figura 1). En la costa de Yucatán, se tomaron tres muestras de agua frente a los poblados de Santa Clara, Dzilam de Bravo y San Felipe (YUC). En las costas de Campeche, se tomaron cinco muestras de agua en la Laguna de Términos (LT) y cinco de agua del río Champotón (CH), estas últimas tomadas en el mes de diciembre. Como parte de los resultados, es importante destacar que se encontraron residuos de plaguicidas organoclorados en todas las muestras, sin embargo, no se detectaron residuos de plaguicidas organofosforados. Esto puede estar relacionado con las fechas en que se realizó el muestreo, ya que en octubre y diciembre no es temporada de aplicación y los organofosforados no son tan persistentes. En la tabla 3, se presentan los lineamientos de calidad del agua que emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de tener un valor de calidad del líquido para la protección de la vida acuática Como se podrá observar, tanto las concentraciones de DDT, como de endosulfán, determinadas en las aguas costeras de la Península de Yucatán sobrepasan en general los valores de calidad del agua para la protección de la vida acuática. Al igual que en el caso del catálogo oficial de plaguicidas, es importante mencionar que estos lineamientos de calidad del agua de la Ley Federal de Derechos son del año 2009 y no están considerados muchos plaguicidas que se emplean en México, incluyendo los organofosforados y el herbicida glifosato, entre otros que son altamente tóxicos, lo cual refuerza un modelo de producción tóxico que dificulta el acceso a la información y a alimentos de calidad.  Glifosato en la Península de Yucatán El herbicida glifosato [N-(fosfonometil) glicina] se clasifica como herbicida no selectivo, sistémico y post-emergente, es el más vendido en todo el mundo en diferentes formulaciones, producidas por distintas empresas de plaguicidas. Esta sustancia es una de las más aplicadas en el país, sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, no hay datos estadísticos sobre su uso, debido a la falta de regulación. La utilización de esta sustancia se acentúa en los cultivos transgénicos, como la soya, en el caso de la Península de Yucatán, donde se siembra este tipo de semilla que está modificada genéticamente para resistir la aplicación del glifosato y a lo largo de su cultivo se le aplica indiscriminadamente por esta razón. Sin embargo, aun cuando en los transgénicos su uso es excesivo (ya que la mayoría son resistentes a esta sustancia), es de gran relevancia mencionar que en los cultivos convencionales de soya, maíz y otros, el glifosato es aplicado sin distinción. Cuando el glifosato se usa en los cultivos, además de estar en los granos, el producto puede contaminar suelos y agua de zonas riparias, tanto de cuencas agrícolas como urbanas (van Stempvoort et al., 2014)18. En algunos estudios, se han reportado inclusive residuos de glifosato en agua subterránea (Mörtl et al., 2013). En Campeche, se tiene el caso de la agricultura en el municipio de Hopelchén el cual, en los últimos años ha tenido un incremento en las hectáreas abiertas a la agricultura. The Nature Conservancy (TNC) indica que en los últimos años en la Península de Yucatán han sido deforestadas alrededor de 80 mil hectáreas anualmente, y que en el 2013, más de 38 mil hectáreas de cobertura forestal en el estado de Campeche desaparecieron. En específico, entre 2000 y 2008, Hopelchén perdió poco más de 22 mil hectáreas de selva. El uso masivo e intensivo de plaguicidas en Hopelchén en los cultivos de maíz, sorgo, jitomate, entre otros, origina la contaminación de las aguas subterráneas, ya que muchos plaguicidas tienen una vida media de varios meses, lo cual les confiere la capacidad de permanecer mucho tiempo en el ambiente. En un estudio realizado en el 2010, se mostró que existen residuos del herbicida 2,4-D en agua de pozo de algunas localidades de Campeche, incluyendo Hopelchén. Debido a que en la Península de Yucatán se tienen varias zonas de cultivo, incluyendo los transgénicos, y que además, estos compuestos de plaguicidas pueden ser arrastrados a la zona costera por medio de escurrimientos e infiltraciones por el tipo de suelo de la región, que es calcáreo, es decir, que proceden de la descomposición de la piedra caliza, por lo tanto las infiltraciones suceden de forma preocupante. En la gráfica 8, se muestran las concentraciones de glifosato determinadas en las aguas costeras de la Península de Yucatán. Debido a la falta de regulación y actualización de los documentos oficiales sobre plaguicidas, el glifosato, entre otras sustancias, no ha sido incluido en los valores de calidad del agua. Sin embargo, podemos observar que está presente en todos los sitios y que las concentraciones mayores se presentan en las aguas del estado de Yucatán, seguido del río Champotón y de la laguna de Términos. En el río Champotón, las mayores concentraciones se presentaron río arriba, donde hay mayor concentración de cultivos disminuyendo sus niveles en la desembocadura del río. En la laguna de Términos, se tienen mayores concentraciones de glifosato en las desembocaduras de los ríos Palizada y Candelaria (Panlao), cuyos cauces circundan las principales zonas de cultivo de la cuenca de los ríos mencionados. Aunque las concentraciones de glifosato en las aguas de Quinta Roo no fueron tan altas como en los demás estados (5 órdenes de magnitud), es importante resaltar que estas aguas son consideradas para actividad turística. Los residuos de glifosato presentes en las aguas de Quintana Roo pueden provenir de los campos agrícolas hacia el sur del sitio de muestreo, o de los campos de golf para el control de la mala hierba.

Glifosato en la Península de Yucatán El herbicida glifosato [N-(fosfonometil) glicina] se clasifica como herbicida no selectivo, sistémico y post-emergente, es el más vendido en todo el mundo en diferentes formulaciones, producidas por distintas empresas de plaguicidas. Esta sustancia es una de las más aplicadas en el país, sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, no hay datos estadísticos sobre su uso, debido a la falta de regulación. La utilización de esta sustancia se acentúa en los cultivos transgénicos, como la soya, en el caso de la Península de Yucatán, donde se siembra este tipo de semilla que está modificada genéticamente para resistir la aplicación del glifosato y a lo largo de su cultivo se le aplica indiscriminadamente por esta razón. Sin embargo, aun cuando en los transgénicos su uso es excesivo (ya que la mayoría son resistentes a esta sustancia), es de gran relevancia mencionar que en los cultivos convencionales de soya, maíz y otros, el glifosato es aplicado sin distinción. Cuando el glifosato se usa en los cultivos, además de estar en los granos, el producto puede contaminar suelos y agua de zonas riparias, tanto de cuencas agrícolas como urbanas (van Stempvoort et al., 2014)18. En algunos estudios, se han reportado inclusive residuos de glifosato en agua subterránea (Mörtl et al., 2013). En Campeche, se tiene el caso de la agricultura en el municipio de Hopelchén el cual, en los últimos años ha tenido un incremento en las hectáreas abiertas a la agricultura. The Nature Conservancy (TNC) indica que en los últimos años en la Península de Yucatán han sido deforestadas alrededor de 80 mil hectáreas anualmente, y que en el 2013, más de 38 mil hectáreas de cobertura forestal en el estado de Campeche desaparecieron. En específico, entre 2000 y 2008, Hopelchén perdió poco más de 22 mil hectáreas de selva. El uso masivo e intensivo de plaguicidas en Hopelchén en los cultivos de maíz, sorgo, jitomate, entre otros, origina la contaminación de las aguas subterráneas, ya que muchos plaguicidas tienen una vida media de varios meses, lo cual les confiere la capacidad de permanecer mucho tiempo en el ambiente. En un estudio realizado en el 2010, se mostró que existen residuos del herbicida 2,4-D en agua de pozo de algunas localidades de Campeche, incluyendo Hopelchén. Debido a que en la Península de Yucatán se tienen varias zonas de cultivo, incluyendo los transgénicos, y que además, estos compuestos de plaguicidas pueden ser arrastrados a la zona costera por medio de escurrimientos e infiltraciones por el tipo de suelo de la región, que es calcáreo, es decir, que proceden de la descomposición de la piedra caliza, por lo tanto las infiltraciones suceden de forma preocupante. En la gráfica 8, se muestran las concentraciones de glifosato determinadas en las aguas costeras de la Península de Yucatán. Debido a la falta de regulación y actualización de los documentos oficiales sobre plaguicidas, el glifosato, entre otras sustancias, no ha sido incluido en los valores de calidad del agua. Sin embargo, podemos observar que está presente en todos los sitios y que las concentraciones mayores se presentan en las aguas del estado de Yucatán, seguido del río Champotón y de la laguna de Términos. En el río Champotón, las mayores concentraciones se presentaron río arriba, donde hay mayor concentración de cultivos disminuyendo sus niveles en la desembocadura del río. En la laguna de Términos, se tienen mayores concentraciones de glifosato en las desembocaduras de los ríos Palizada y Candelaria (Panlao), cuyos cauces circundan las principales zonas de cultivo de la cuenca de los ríos mencionados. Aunque las concentraciones de glifosato en las aguas de Quinta Roo no fueron tan altas como en los demás estados (5 órdenes de magnitud), es importante resaltar que estas aguas son consideradas para actividad turística. Los residuos de glifosato presentes en las aguas de Quintana Roo pueden provenir de los campos agrícolas hacia el sur del sitio de muestreo, o de los campos de golf para el control de la mala hierba.

El estudio completo, puede consultarse aquí: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/